2023年1月6日,《纸婚纱》开发商——成都新互娱黑书工作室正式发布横版悬疑故事益智游戏《黑暗记录》。游戏采用恶魔祭祀的设定。通过切换李斯特和卡罗琳的视角,玩家可以扮演两个在不同时间拥有相同恶魔诅咒的人类。他们在探索快乐超市火灾之谜真相的同时,也能寻求解除诅咒的方法。的故事。

本作抛弃了中国玩家更为熟悉的中国恐怖美学,讲述了一个与“纸婚系列”无关的全新西方恶魔故事。虽然游戏的基本解密操作模式仍然是一边逃离房间一边收集碎片,但中国民间仪式的缺失使得形成恐怖气氛的门槛空间非常稀薄,而祭妖仪式也成为了推动故事真相的最大谜团。

如何让中国玩家在游戏过程中感到恐惧,成为了游戏工作室需要完成的命题。

《暗黑记录》游戏画面

《黑暗记录》没有依赖成熟的西方恐怖游戏所要求的“无法分类的嵌合生物和深不可测的虚空”,而是在现代文学中寻求一条新的道路:通过各种叙事

阴谋和循环,在难以弄清楚的谜团中寻找故事。即使《黑暗法典》游戏通关了,仍然有很多谜团需要解开。玩家/读者也继续沉迷于无限的谜团,而不仅仅是有限的谜题

冒险游戏。相比之下,《纸婚纱系列》中的每部作品都在游戏的最后解释了游戏的所有谜题,并伴随着主角的心理变化,以增强游戏的真实性。

与可见的、巨大的、有害的视觉恐怖相比,西方生活的日常恐怖主要依靠文学创作。最成熟的类型是侦探推理,核心方法是利用叙事技巧和时间循环来营造恐怖感。

悬疑作品自产生以来就与恐怖分子有着密切的联系。早在19世纪,以埃德加爱伦坡为代表的创作者就将心理学、侦探工作和恐怖结合起来,创造出非理性、不切实际的心理描述、人类精神苦恼、人类危机。侦探描写与严密的逻辑和推理交织在一起,将犯罪行为变成“破坏和超越的取之不竭的产物”[2]。由于其体裁特征,叙事悖论必然始终贯穿于作品之中。通过“伪装、转移、暴露”三种隐藏技术的结合,制造出信息的错觉,使文本变得复调。

结构,从而实现词的多种含义的解释空间。悬疑小说家越是探索罪犯的动机(社会推理)和密室的微妙之处(案件推理),就越能勾勒出社会投射中恐怖(邪恶)的面貌。悬疑作品自然带有浓郁的哥特风格。作为死亡的具体表现,尸体从故事一开始就沉睡在里面,房间就像棺材一样将它埋葬。密室越精致,故事就越被埋藏在过去的黑暗之中。凶手的手段和动机被侦探发现后,观众也迎来了道德审判和社会死亡。 《黑暗记录》中的李斯特以侦探而非当事人的视角探索欢乐商城的真相,却一步步陷入被魔鬼牺牲的深渊。

时间的循环将恐怖元素带入过去,唤醒了人类文明对宗教的集体无意识恐惧。虽然时间循环不可能出现在现实生活中,但却唤醒了“重复”概念的神话意义,那就是地狱。在空虚的谱系中,地狱神话是由三层重复形成的恐怖:罪人受到无限的惩罚(时间),惩罚的方式无限重复(行为),痛苦持续(感觉)[3]。现代时间轮回所产生的无尽且无法逃避的日常生活犹如地狱,让身陷其中的人物不断承受着西西弗斯般的痛苦[4]。时间周期带来的恐怖还不止于此。萨特添加了第四层因注视对方而带来的反复恐惧:在《Huis》中

“他人即地狱”的命题强化了反复强加给现代人的生存困境。此时,地狱已经现代化。虽然没有体罚,但公众观看形成的全景开放式监狱却创造了新的隐形地狱。 罗伯特

海因莱因的《我们是僵尸》[5]更进一步,抹去了众多人物的相互注视,只剩下一个人互相折磨,最终形成自我想象的永恒循环。 《黑暗法典》中的卡罗琳在时间循环下形成多重叙事层次的三方,给玩家带来身份认知游离的恐惧。

不仅是《黑暗》本身,恐怖主题游戏甚至现代电子游戏都自然地具有悖论和循环的特征。玩家早已习惯了游戏媒介所改变的认知,他们积极拥抱这种变化,并认为这是理所当然的。

《暗黑记录》游戏画面

(1)注释:神秘人格的出现

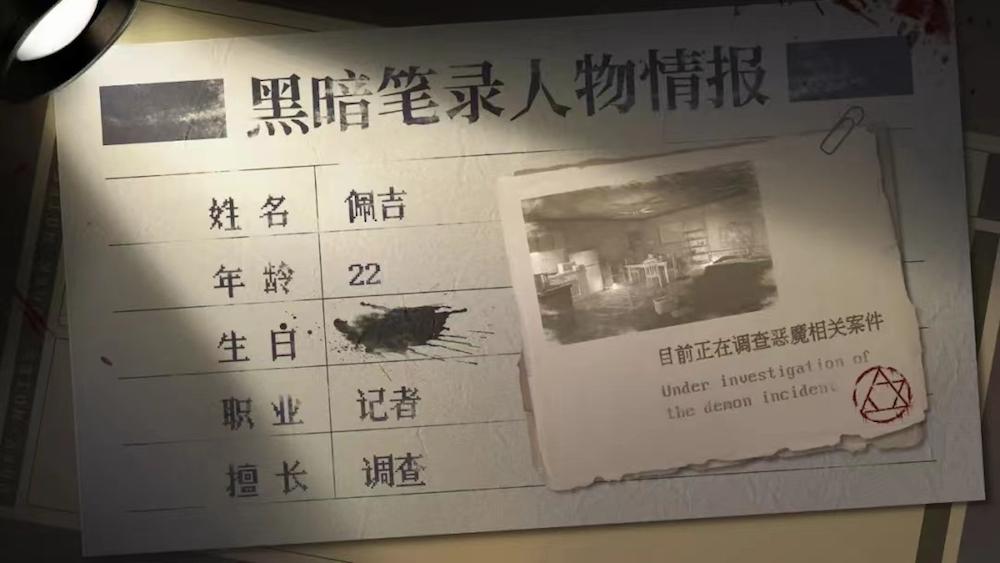

《黑暗记录》一开始,第一个视角就是李斯特,他一直在寻找自己被魔鬼诅咒的真相。但随着教学关卡结束(李斯特进入欢乐商城),秘密记录告诉玩家整个故事的叙事时间(narrative

时间)远远落后于叙事时间(叙事

时间),并且在叙述时间中存在多个叙述者。他/她来自十年后与李斯特的笔记本交谈的卡罗琳,以及五十年后与记者佩奇交谈的卡罗琳。来自未来时间的两个叙事层都表明,从叙述者的角度来看,这款游戏中所展示的场景是不可靠的叙事。玩家失去游戏沉浸感,必须加倍

解码在黑暗中记录的文本(双

)。一方面,他们要解读利斯特逃离克劳利家族的话,了解恶魔牺牲的故事。另一方面,他们必须从谜题的文字中推断出故事的可信度。

然而,虽然玩家可以质疑叙述的真实性、画面的真实性,甚至游戏中的任何元素,但卡罗琳本人却无法否认笔记本中利斯特和卡罗琳的对话。这不仅是由佩吉和其他警察保证的,也是由游戏本身作为输出引擎声音的性质保证的。

玩家从旁观者的角度更全面地了解游戏,但从利斯特的角度来看,他从未真正见过卡罗琳。他对于未来幸福商城和魔咒的理解,都是来自于笔记本上的对话,而不是来自于可见的游戏画面。这种对话机制并非偶然;这是传统文本

冒险游戏范式的核心,并由此形成了不可否认的神秘个性。

在文字冒险游戏中,玩家必须输入文字命令,游戏系统会渲染引擎(/h/]

),然后凭读者的想象力去太空探索。但由于人类自然会话语言的复杂性,即使是像Deadline 这样的新兴语言[6]

叙述(/h/)也无法穷尽说明。

游戏系统的命令响应,即游戏的声音,就像一个神秘的人格一样存在,在任何情况下都会正确真实地表达出它所看到的游戏世界,并将玩家称为第二人称。虽然《黑暗法典》中没有可以回顾的游戏记录,但玩家仍然可以通过查阅笔记和对话来完整体验整个游戏叙事。只有从这个角度出发,才能避免陷入单纯寻找解谜元素的陷阱。

这位神秘的说话者是谁?黑暗法典玩家认为是卡罗琳。如果李斯特和玩家的视角是同构的,那么他就必须在与卡罗琳的谈判中推进叙事,因此卡罗琳也承担起了神秘人格的功能,在讲述记忆的过程中构造出各种不可靠的构造。谱叙事。

但我们不知道是哪个卡罗琳在说话。是十年后的卡罗琳,还是五十年后的卡罗琳,还是魔鬼或托比冒充卡罗琳与李斯特交谈?不同的理解会给整个游戏带来完全不同的感受。但根据埃斯彭的说法

阿尔塞斯在《网络文本》中说,他们都可以成为“一个复合的、机械的合唱团,整合故事内外的各种声音”[7]。

但无论叙述者是谁,记者的页面都将成为页码记录的对象符号,也成为神秘人物声音最终结束的文本空间。作为一名观众,佩吉忠实地记录了老卡罗琳讲述的故事。她与整个故事无关,是游戏中唯一可信的观众。正是因为佩吉的不断记录和质疑,封闭文本的秘密笔记才真正成为开放视野的秘密笔记,并最终以瓶子式的叙事方式呈现在玩家面前。

《暗黑记录》游戏画面

(2)手机:引导功能配件

游戏中的神秘角色至少有三层叙事层和双重时间变换,这必然会给玩家带来相当大的困惑。这导致玩家在解谜过程中总是猜测游戏是否使用悖论来隐藏关键真相。由于《密录》和《纸婚纱》系列的巨大差异,这种困惑在游戏过程中会不断被放大:一方面,作为中国玩家,面对西方式的魔鬼式游戏,难以调动其文化记忆,无法降低游戏中文化隔离带来的理解难度;另一方面,他会像李斯特一样,被爱德华兹家族小女儿格温妮丝编造的叙事谎言所欺骗,包括格温妮丝的重置日记片段、自己写的日记、预告片视频以及游戏制作人给出的信息。

因此,学者路野认为,叙事悖论引发的质疑不仅仅局限于某些文本,也成为游戏制作者和玩家之间的一个命题:

“所有的故事都应该是不可靠的,不仅仅是侦探指出的那些。既然他指出写这些话的人会利用双关语和叙述中的间隙来撒谎,那么从逻辑上讲,我们的怀疑就是推而广之,我们将怀疑整个叙述是有问题的。也就是说,一旦打开怀疑之门,就很难再关上它。因为谎言是双向的。”[8]

因此,为了不造成认知混乱,《黑暗法典》再次在游戏设定中加入了真实视角:即通过媒体本身的记录,而不是讲述。与佩奇一样,录音机构建了另一个漂浮在游戏文本上方的真实消息:手机。

在《纸婚纱系列》中,手机只是一个偷窥工具,但在《秘密笔记》中却成为了高度可靠的信任来源。李斯特和卡罗琳对此一无所知,为了弥补自己在快乐超市的处境,她们都会根据关键词来查找信息。

如上所述,手机上的信息也是神秘的全知人格的延伸。然而,这仍然是一个零声明,本身就是一个阴谋。在《黑暗法典》中,手机不仅以完全客观的新闻报道提供了对克劳利家族事件的另一种视角,还在附加论坛和搜索广告中提供了更多解谜线索,这些都被列为纯粹的网络广告信息。

基于此,Esther认为神秘人格不一定只存在于与玩家的语音对话中,也可能存在于玩家解谜时的工具栏(以及手机)中。虽然我们玩游戏的时候都需要抛开“不可思议的暂停”

认知,但物品栏本身让玩家信任放置在物品栏中的物品,处于不可信状态:

“我们知道它存在于游戏的虚拟世界中。这个确认退出游戏的对话框是用户界面上的一个元素,不存在于虚拟世界中。我们知道哪些图形元素在UI层,哪些图形元素在UI层。”部分是在虚拟世界中渲染的。这种图形输出方式也让玩家有一种探索虚拟世界的感觉。”[9]

因此,恐怖解谜游戏分为两部分。恐怖的部分隐藏在叙述中。拼图是必不可少的风景,也是玩家在游戏中互动的叠加功能配件。虽然玩家在解谜过程中没有听到神秘人物对玩家的局部关卡挑战,但这仍然是一个错综复杂的叙事技巧。当玩家无法解决谜题时,即洞穴探索中的遍历性

增加,直至谜题成功解开,即可揭晓上演的故事情节。

玩家在玩游戏时,常常会采用暴力拆解或者穷举的方法来解谜。这时,骗子就会以神秘人物的身份出现,并变成一句话:“没有相关线索,谜题就无法解开”。将益智游戏的时态视为正常时态的玩家不会认为该游戏不值得信赖,而只会从功能配件上判断为“噪音”。

但在《黑暗记录》中,由于李斯特和卡罗琳的视角并不是普通的进行时态,而是五十年前的叙事中相隔十年的书面对话形式的笔记交换,所以玩家的视角有人物视野中普通进行时和过去完成时的认知差异。在第2章中,卡罗琳不仅得到了汽车玩具(利斯特十年前送给她的),还得到了当时看似无用的小瓶子(但在第4章中发挥了关键作用)。第4章的注释中也有一定的表述:

“如果我不给你怎么办?

既然十年后我收到了,你一定会给我的。 "

这段话和看似不起眼的小瓶子触及了现代性的重要特征。反身性(反身性)。中文对话刻意隐藏时态的混乱,形成一种“三钟经”

诺维斯的时间体验:“用面向未来的身体面对过去”本身就是一种名为“暴露”的神秘方式,但实际上隐藏了真相。

但跨越10年的不仅仅是小瓶子,还有手机。在游戏过程中,尽管玩家可以清楚地了解到两个不同时间的《Dark Note》是同一个物品,但两个角色物品槽中的手机却很难区分。事实上,同一个手机在两个不同的时间都是空的。虽然看似两部手机,但在不同人物手中,信息检索功能和外观完全相同,而且都是功能配件相同的产品。它是叙事悖论的副产品,也是真理的表意面貌。作为现代媒体,它冷酷地记录着一切故事。

《暗黑记录》游戏画面

(3)茶会:第一人称反转侦探

然而,《暗黑记录》中的叙事悖论并没有就此结束。整个游戏中,不是恶魔的诅咒,而是每章结尾卡罗琳和佩吉之间的对话。它时刻提醒着玩家,这是一个已经发生的故事,而不是一个正在进行的故事,这自然是一个不可靠的叙述。

赵一恒认为,叙事必须颠倒,即叙事时间必须出现在故事时间之后[10]。所以叙述者存在于叙事时间中,人物生活于叙事时间中。现在叙述者已经被读者发现了,叙述者开始展示世界构建的力量,引导玩家遵循视觉路线,而叙述者本身就是一个诡计。

玩家一开始自然会相信李斯特的第一人称叙述。在接下来的茶会故事中,由于卡罗琳自始至终都是叙述者和侦探,玩家开始怀疑李斯特的经历是否可信,时间倒流了多少次。但此时,玩家仍然很自然地相信第三人称叙述中的卡罗琳(后来成为第一人称侦探),从而几乎完全忽略了游戏过程中刻意的矛盾:根据笔记的对话内容,李斯特没有与卡罗琳进行任何对话。罗琳详细传达了如何解除诅咒,但卡罗琳似乎默许了所有细节。

直到游戏结束,玩家才发现叙述者卡罗琳就是格温妮丝本人,而格温妮丝才是整个游戏中造成“克劳利一家陷入失败的恶魔祭祀”事件的真正罪魁祸首。这不仅是为了逆转而设置的,也呼应了皮埃尔

贝亚德对谢泼德博士的疏忽的反思

在阿加莎的《罗杰之谜》中,侦探本人就是另一种意义上的凶手,叙述着凶手。他用自己的强制性权威,即纯粹的理性推理,筛选读者对文本中细节的思考,用文字构建合理的假设指导,最终形成一个由侦探独特确定的故事。 [11]

从贝尔德的研究来看,我们还会发现秘密记录和罗杰之谜形成了镜像关系。这两部作品在某种程度上都是凶手的自白。所有通往入口的过程都在叙述者的叙述中呈现,但最关键的动作却被刻意省略。但如果描述一个人“犯罪”的过程是一个悖论,那么犯罪的供述可信吗?

与此相伴的是,在罗杰的谜团中,正是他的妹妹卡罗琳“在忏悔中以同样的方式构建了他的杀人犯身份”。在《罗杰之谜》中,她和波洛侦探都是无所不知的,拥有同样多的信息和令人信服的权威。在《黑暗法典》中,卡罗琳作为一个同名的人,直接将两个不同的角色并置,利用她独特的侦探身份来欺骗读者,因为读者与她不断接触所形成的信任关系已经让她的清白被推断出来,最终成功地“将凶手掩盖为叙述者”。

然而,正如贝尔德在《罗杰之谜》中对“承认自己是凶手的凶手谢泼德真的是凶手吗”的质疑一样,当卡罗琳承认自己是凶手时,她真的是凶手吗?

正如游戏最后呈现的信息所示,已经有大量证据表明卡罗琳格温妮丝就是整个黑暗记录故事的始作俑者。然而,在她的叙述中,她总是回避一个看似微不足道的人物。这个人就是引导卡罗琳/格温妮丝解开欢乐购物中心谜团的关键人物,她的弟弟山姆克劳利。在整个家庭故事中,萨姆的日记和卡罗琳的日记形成了互文的呼应,就像一对兄妹互相保护免受疯狂父亲虐待的童话故事。玩家在游戏中不断解开谜题,拼凑出的真相是卡罗琳想要从父母离婚中获益,于是她篡改了母亲阮的日记碎片,并要求父亲将母亲作为恶魔牺牲。在此过程中,她的弟弟萨姆成了她的工具。

但这是故事的真相吗?山姆拥有与格温妮丝相同或更多的信息,但他只在介绍的开头出现,在卡罗琳的其余叙述中神秘消失,甚至被牺牲,再也没有出现过。这是对罗兰巴特的一句“读者在他身上寻找凶手,但凶手却隐藏在我身后”的回应。换句话说,同样的原因还有另一种可能。卡罗琳所说的一切都是为了将自己描绘成杀人犯,以掩盖萨姆的所作所为。

游戏最后,卡罗琳通过双重指控以近乎毫不掩饰的方式透露了信息,将凶手指向自己,同时又不得不含蓄地指出真正的凶手是她的兄弟。因为她要再次向恶魔许愿,以忘记记忆为代价回到6岁,回去拯救哥哥。

《暗黑记录》游戏画面

(4)牺牲:轮回的诅咒

卡罗琳还通过与托比/恶魔的对话(仿佛在告白)告诉玩家,整个游戏不仅是一个三层叙事关卡,而且在循环叙事中还有很多回溯。

在这里,悖论和循环形成了最终的重叠:

“从头到尾的线性叙事被扭曲为循环叙事;读者/玩家被‘玩家’视角所取代,游走在‘高维’元叙事层,而不是简单地被固定在‘低维’元叙事层。”维度的叙事层。”人物的观点。 (卡罗琳)在时间循环中自由移动,并在差异和重复中与其他角色互动。”[12]

《黑暗记录》将悖论和循环更进一步,最终形成多重体,即多个个体在同一空间相遇却互不相识。

东弘树在讨论《Galgame》时,将游戏中多元化的分歧选项所引导的结局以及主角的选择所带来的性格差异称为“解离”,从而形成了解离的人类。这些作品中的主角们完成了他们的(多重人格)多重故事(多重

结局[13]。然而,这些游离的人类最终通过玩家的阅读/归档操作获得了持续的生命。他们只具备多重人格的特征,却无法让多重人格在同一张照片中相遇。

在《黑暗记录》中,卡罗琳这个患有失忆症的无实体人类,在叙事层次的掩护下,借助彭罗斯马赛克实现了多体框架。

李斯特向魔鬼牺牲自己后,他才意识到自己付出的代价不是珍惜的东西,而是记忆的丧失。也就是说,只要没有第三者(叙述者卡罗琳)站在当下观察这一事件,失忆导致的世界重置就不会改变故事的发展。就像回到过去失去记忆的李斯特一样,他只会一遍又一遍地重复自己当时所做的选择。在这个过程中,魔鬼不再是一个特定的西方神话,而成为“过去”本身,一个象征性的幽灵。就像电影的重映一样,“将整个电影播放回过去的场景,彼得最后不可避免地会重新出现”[14]。

哲学家奥尔特加使用的电影隐喻将地狱神话与撒旦的本质(即悖论和循环本身)联系起来。如前所述,地狱是一个通过无限的惩罚、无尽的重复和持续的痛苦,“以同样的形式单调地重复犯罪的惩罚”的地方[15]。撒旦牺牲了失忆症,成为了这个悖论的最终执行者。地狱最终成为一个不与任何虚空相连的Un-Ort。

对于人们来说,失忆和循环的同时作用,不仅意味着时间的线性被废除,更意味着在不知不觉中获得永生。这种无限(广告

无限)模仿并形成轮回的说辞,将人困在不断满足自己的多重身体中。就像《幽灵》一样,80岁的卡罗琳在魔鬼的帮助下回到了过去,看着还是个女孩(她自己)和孩子的记者格温妮丝再次回到了蒙昧的境地。

对于传统侦探文学来说,当读者获得侦探视角后重读小说时,会获得与侦探相同的预知优越感。这是因为时间循环是由读者发起的,在重读过程中他并不会失去记忆。但在《黑暗法典》中,玩家在玩游戏的时候,还是要在各种线索中寻找真相。因为玩家得到第四个卡罗琳,这是神秘人物的姿态。但是,正如上面提到的,这个姿态并没有失去对故事全知视角的控制,成为失忆的卡罗琳的叙述者:她既是凶手又是侦探,既是叙述者又是叙述者,既是故事之外又是故事之外。在故事里。

《暗黑记录》游戏画面

结果,《黑暗记录》最终被来自异国的恶魔召唤,不仅构造了一个神秘的失踪故事,也将玩家置于了祭祀圈的中心。玩家一次次重新进入游戏,寻找相似构图的解谜元素,通过咨询攻略、观看广告来享受解谜、揭示真相的乐趣。最后,玩家过度解读的妄想深陷对叙事悖论和循环的恐惧之中,被多重相互排斥又微妙相似的故事真相紧紧包围,无法自拔。

注:

[1] 我希望。博弈论与作品批评,纸婚纱的中国恐怖美学4:裹着红绫[OL]。意识形态市场的动荡。

https://www. thepaper.cn/newsdetail_forward_20364002

[2][德国]艺术。邪恶的审美过程:一种浪漫主义的诠释[M]宁瑛、王德峰、钟长胜译.北京:中央编译出版社,2014:305

[3][古罗马]奥古斯丁。上帝之城[M].王晓超译.北京人民出版社,2006:1027-1030

[4][日本]钱玉明.时间。阳泉社, 2012

[5]本文的循环叙述通过故事结尾处的坐标转换器(时间机器)将所有人物合二为一,形成一个不能为空的自封闭循环。 《黑暗游戏》对《幽灵》的致敬也体现在游戏中。故事的最后,老格温妮丝在魔鬼的帮助下回到了过去。

[6] 该游戏由Infocom 的Marc Blank 编写。讲述了玩家扮演一名侦探调查员,在书房密室里查明富商马歇尔被谋杀的真相的故事。它也是文字冒险游戏的巅峰之作。

[7] 埃斯彭阿尔塞斯。网络文本:一种遍历的文学视角[M].约翰霍普金斯大学出版社,1997 年:第19 页。 123.

[8] 陆野.陆野解读悬疑文学:与侦探一起追寻隐秘的真相(第56节)。 【OL】。知乎盐课程精选。

https://www.zhihu.com/market/paired_column/1394064267969257472/section/。

[9] 低多边形厌氧菌。网络读书笔记(五):文字冒险游戏[ol]

https://www.gcores.com/articles/118780

[10] 赵以恒.当演讲者说:比较叙事学导论[M]成都。四川文艺出版社,2013:95。

[11][法国]皮埃尔贝亚德。谁杀死了罗杰艾克罗伊德[M].蒙田译。湖南文艺出版社. 2019:54-58

[12]邓健.博弈论、工作评论、完美的一天和现实游戏[OL]。报纸。

https://www.thepaper.cn/newsdetail_转发_18459381

[13][日本]阿兹马弘树.后现代主义的动物化[M].楚轩的第一个翻译。中国台北:大鸿艺术,2012:175。

[14][西]加塞特。民众反抗[M].刘显婵、佟德智译.长春:吉林人民出版社2010:79

[15][德国]艺术。恶的审美过程:一种浪漫主义的诠释[M]宁瑛、王德峰、钟长胜译.北京:中央编译出版社,2014:216